随着减排工作重要性的不断凸现,近年来有不少学者立足于中国碳排放问题展开深度探讨,并形成了较为丰硕的研究成果。

但同时,现有研究也存在着一定不足,重点体现在两个方面:一是虽然也有学者探讨过碳排放权的省域分配问题,但在指标体系的构建上却更倾向于各类社会经济指标,而忽视了以林业、农业等为代表的生态功能指标。二是在完成碳排放权省域分配之后,对表现出欠缺特征的地区缺少深度分析。

为了解决以上问题,中南财经政法大学工商管理学院田云副教授团队重新构建了碳排放权区域分配指标体系,并以此为基础完成了碳排放权的省域分配;然后从中识别出碳排放权初始空间余额欠缺地区并对各自碳减排潜力进行综合评估。

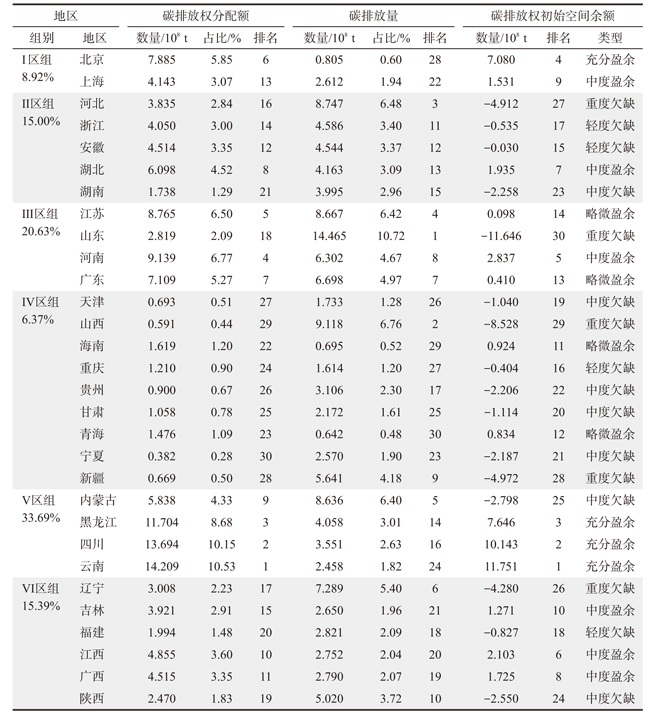

研究构建的碳排放权分配指标体系包含人口数量、国内生产总值、碳生产力、林木蓄积量和农作物播种面积。通过测算发现:

(1) 我国30 个省(市、自治区) 碳排放权分配数额差异较大,其中云南、四川、黑龙江依次占据前3 位,其配额均超过了10×108 t,分别为14.209×108 t、13.694×108 t、11.704×108 t。与此对应,宁夏配额最少,仅为0.382×108 t,山西、新疆依次排在倒数二、三位,分别为0.591×108 t、0.669×108 t。

(2) 14 个地区的碳排放权初始空间余额表现为盈余状态,其中以云南最高,根据原因差异可大致分为“低排放、高配额”“低排放、低配额”以及“高排放、高配额”等三类不同地区。其他16 个地区均表现出了一定程度的欠缺,结合数值差异可划分为以江苏等4 地为代表的轻度欠缺地区,以天津等7 地为代表的中度欠缺地区,以及以辽宁等5 地为代表的重度欠缺地区。

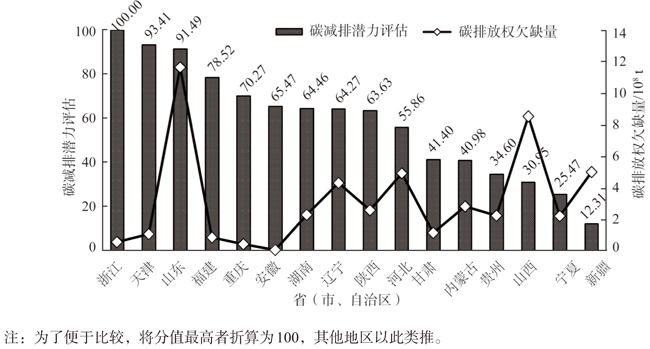

(3) 在16 个碳排放权欠缺地区中,浙江、天津、山东等3 地所具备的碳减排潜力要明显高于其他地区,处于领先水平;福建、重庆、安徽等7 地的减排目标实现潜力处于居中水平;而甘肃、内蒙古、贵州等6 地所呈现出的碳减排潜力相对较小。进一步分析表明,各地区碳减排潜力与其碳排放权欠缺量之间虽表现出了一定趋同性但并非完全一致。

与已有研究相比,田云副教授的研究视野得到了一定拓展,比如碳排权区域分配指标体系的构建不仅涉及到社会经济指标,还兼顾生态效益指标,切实保证了指标选择的全面性与合理性;又如除了常规的碳排放权区域分配与初始空间余额测度研究之外,还综合评估了碳排放权欠缺地区的减排潜力,由此增强了研究的分析深度。

研究揭示,我国各省(市、自治区) 碳排放权分配差异较大,且有高达16 个地区初始空间余额存在一定程度的不足。为了使这种不利局面能得到有效改善,可以考虑从以下几方面着手:

一是合理制定总体规划,强化制度保障与政策支持。

二是逐步完善碳排放权交易机制,通过跨省权限交易实现区域协同减排。

三是全面实施动态评估机制,适时调整碳排放权省域分配模式。四是加大低碳理念的宣传与推广力度,鼓励节能减排技术的广泛运用。

2017年我国30 个省级行政区碳排放量、碳排放权分配额及其初始余额

碳排放权欠缺省区减排潜力综合评估结果